基于时间行为纠偏机制的体育月度计划与动作合规性评分模型研究

本文将基于时间行为纠偏机制的体育月度计划与动作合规性评分模型作为研究核心,深入探讨该模型在体育训练中的应用及其创新意义。首先,我们将从体育月度计划的设计入手,分析如何通过时间行为纠偏机制对训练计划进行优化;其次,阐述动作合规性评分模型的构建原理及其在动作分析中的实际运用;接着,分析该模型如何结合运动员的生理状态与训练进度,进一步提升训练效率;最后,探讨该模型在实际应用中的挑战与前景。通过这一系列的分析与研究,我们能够更加清晰地理解时间行为纠偏机制与动作合规性评分模型在体育训练中的重要作用。

1、体育月度计划的设计与优化

体育月度计划的设计是任何体育训练体系中的基础,关系到训练效果的长远实现。在基于时间行为纠偏机制的模型框架下,月度计划的制定不仅要考虑训练强度、训练频次等传统要素,还需要融合个体运动员的生理数据、运动状态及进步速度。该机制通过实时反馈系统对训练进度进行调整,确保训练计划的科学性与可执行性。

天顺娱乐app下载基于时间行为纠偏机制,体育月度计划的优化不仅关注宏观上的计划框架,更注重每个训练阶段的适时调整。例如,在训练初期,通过对运动员的体能数据进行跟踪与分析,可以针对性地调整训练强度与内容,避免过度训练或训练不足。而随着训练的逐渐深入,机制会根据运动员的恢复情况及时修正训练计划,确保高效且科学地提高运动员的竞技水平。

这一设计理念的核心是灵活性与个性化,每位运动员的训练方案都需要根据其身体状态、历史表现及预期目标来定制。通过引入时间行为纠偏机制,月度计划能够做到动态更新,为运动员提供最适合的训练方式,从而提高训练效果与成效。

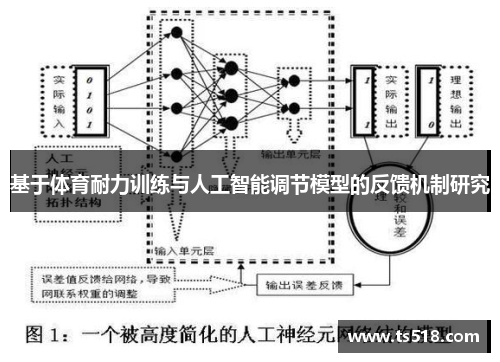

2、动作合规性评分模型的构建原理

动作合规性评分模型是对运动员动作标准与技术水平的量化评估工具。该模型基于计算机视觉技术与运动学原理,通过对运动员的动作进行实时监测,评估动作的准确性和效率。在训练过程中,教练员通过模型提供的评分结果,可以迅速发现运动员在动作执行中的问题,并据此进行针对性调整。

模型的核心算法基于运动学理论,通过传感器数据的采集,结合动作的标准化模式,生成运动员的动作评分。评分结果不仅包括动作的精确度,还涵盖了动作的流畅性与力学效率。例如,在跑步训练中,模型可以对运动员的步频、步幅以及步伐的稳定性进行精确评分,帮助运动员改进跑步姿势,提高运动表现。

这一评分模型的优势在于它的即时反馈与高精度监控,可以实现对运动员技术动作的全程监控。这种精确的评估机制能帮助教练员对每一个动作细节进行调整,从而更有效地指导运动员改进训练,提升技术水平。

3、运动员生理状态与训练进度的关系

在基于时间行为纠偏机制的体育月度计划与动作合规性评分模型中,运动员的生理状态起到了至关重要的作用。生理状态包括心率、血压、疲劳度等多方面的指标,这些因素直接影响运动员的训练负荷与恢复情况。因此,精确监控与分析运动员的生理状态,成为制定科学训练计划的必要环节。

随着训练的深入,运动员的生理状态会发生变化,可能出现过度疲劳、身体不适等问题。时间行为纠偏机制通过实时收集这些数据,判断运动员是否达到过度训练的阈值,并及时调整训练计划的强度和频次。这种灵活调整确保了运动员在避免过度训练的同时,仍能有效提升训练效果。

此外,运动员的生理恢复状态对下一阶段的训练计划也至关重要。通过对运动员恢复状态的科学评估,教练员可以设计出更加个性化的训练方案,避免在疲劳状态下进行高强度训练,从而减少受伤的风险,确保训练的持续性与效果。

4、模型应用中的挑战与前景

尽管基于时间行为纠偏机制的体育月度计划与动作合规性评分模型在理论上具备了显著优势,但在实际应用过程中仍面临一些挑战。首先,模型的实施需要依赖大量的数据采集与分析工具,运动员需要佩戴各类传感器设备,收集实时数据,这对于一些运动员来说可能带来不便。

其次,数据的处理与分析是另一大挑战。虽然当前的技术已经能够实现对运动员生理状态及技术动作的高精度监控,但如何将这些数据转化为有意义的训练指导建议仍需要进一步的技术突破与完善。尤其是在不同运动项目中,如何针对性地设计出符合各项需求的评分标准,是技术落地的关键。

然而,随着人工智能、机器学习等技术的不断进步,未来这一模型的应用前景非常广阔。通过进一步的优化与数据整合,基于时间行为纠偏机制的体育月度计划与动作合规性评分模型将能够更精准地服务于运动员个体,帮助他们在更加科学的训练体系中实现突破与成长。

总结:

基于时间行为纠偏机制的体育月度计划与动作合规性评分模型为现代体育训练提供了一个全新的视角,尤其是在个性化训练方案设计与精确动作指导方面,展现出了巨大的潜力。该模型通过实时监控运动员的生理状态与技术动作,使得训练过程能够更具科学性与可调性,从而显著提升训练效果。

然而,在实际应用过程中,模型的实施与数据分析仍面临一定的挑战,尤其是在技术实现与数据整合方面。未来,随着人工智能与大数据技术的不断进步,这一模型有望在更广泛的运动项目中得到应用,推动体育训练向更加精准与个性化的方向发展。